ビートルズのギタリスト、と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、

革新的なコードを生み出したジョンか、メロディメーカーとしてのポールかもしれない。

そしてギターの話題になると、つい**エリック・クラプトンのような“弾ける人”**と比べられることも多い。

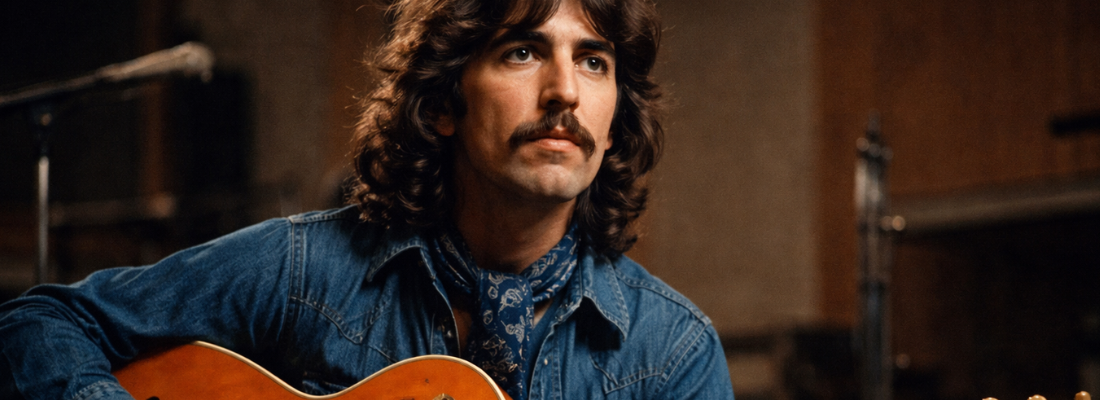

でも、ジョージ・ハリスンは違った。

速く弾くことも、前に出ることも、決して得意ではなかった。

それでも彼のギターは、

ビートルズというバンドの“音の余白”を静かに、しかし確実に支え続けていた。

この記事では、

**「ビートルズのジョージ」ではなく、「ギタリストとしてのジョージ・ハリスン」**に焦点を当て、

その生い立ちから、影響を受けた音楽、クラプトンとの関係、ギターの思想までを掘り下げていく。

派手さはない。

でも、深い。

そんなジョージ・ハリスンのギターを、あらためて聴き直してみたい。

ジョージ・ハリスンとは|“最年少ビートル”の出発点

ジョージ・ハリスンは、1943年2月25日、イングランド北部リヴァプールに生まれた。

港町特有の雑多な空気と、労働者階級の家庭。決して音楽エリートでも、恵まれた環境でもない。家には高価な楽器が並んでいたわけでもなく、音楽英才教育を受けていたわけでもなかった。

それでも、彼は早くから“音”に惹きつけられていた。

幼い頃にラジオから流れてきたロックンロールやスキッフル。

当時のイギリスの若者たちと同じように、ジョージもまた、アメリカから渡ってきた新しい音楽に胸を高鳴らせていた一人だった。学校では真面目な優等生というより、どこか内向的で、口数も多くない少年。だが、ギターを手にした瞬間だけは別だった。

10代前半で手に入れた安価なギターを抱え、何時間もコードやフレーズを探る日々。

ジョージは「誰よりも前に出たい」タイプではない。その代わり、一つのフレーズを納得するまで弾き続ける粘り強さを持っていた。

やがて、同じリヴァプールの学校に通っていたジョン・レノン、ポール・マッカートニーと出会う。年齢的には彼らよりも下で、グループの中では最年少。最初は「若すぎる」として、簡単には受け入れられなかったとも言われている。

それでも、ジョージは弾いた。

速くもない。派手でもない。

けれど、きちんと曲に寄り添うギターを弾いた。

この時点で、すでに彼の資質ははっきりしている。

自己主張よりも楽曲。

技巧よりも音楽。

後に「ビートルズの影に隠れた存在」と言われることになるジョージ・ハリスンだが、その“影”は、最初から自ら選び取った場所だったのかもしれない。

次の章では、ビートルズ結成以前、ジョージがどんな音楽に浸り、どんなバンドでギターを弾いていたのか。

ロカビリーとスキッフルに染まった、原点の時代を掘り下げていく。

ビートルズ結成前|スキッフルとロカビリーの洗礼

ジョージ・ハリスンが最初に深く影響を受けた音楽は、いわゆる“高度なギター音楽”ではない。

ロカビリーとスキッフル。1950年代のイギリスで、若者なら誰もが夢中になったシンプルで粗削りな音楽だった。

スキッフルは、洗濯板やティーチェスト・ベースを使うような、半分フォークで半分ロックな音楽。テクニックより勢い。コード数も少なく、とにかく音を出すこと自体が楽しかった。ジョージもまた、このスキッフル文化の中でギターを覚えていく。

一方で、彼が特別だったのは、ロカビリーへの異常なほどの傾倒だった。

エルヴィス・プレスリー、バディ・ホリー、そして何よりも、カール・パーキンス。アメリカ南部の乾いたギターの鳴り、歯切れの良い単音リフ、歌と一体化したフレーズ。ジョージはそれらを、レコードを繰り返し聴きながら、耳でコピーしていった。

楽譜はほとんど使わない。

アンプもろくなものはない。

それでも、音のニュアンスだけは逃さない。

この頃のジョージは、すでに「ただコードを鳴らす人」ではなかった。

単音フレーズ、イントロのキメ、歌の隙間に入る短い装飾音。ロカビリー的な発想は、後のビートルズ楽曲の中でも、彼の個性としてはっきり残っていく。

やがて、ジョン・レノン率いるクオリーメンに参加する。

年齢は若い。立場も弱い。だが、ギターだけはやたらと練習している少年だった。ポール・マッカートニーが「こいつは弾ける」と感じたのも、派手な速弾きではなく、音の確かさだったと言われている。

重要なのは、ここでジョージが“ギターで主役になる”ことを目指していなかった点だ。

彼は最初から、曲の一部としてギターを置く感覚を身につけていた。イントロは短く、ソロも最小限。けれど、曲が始まった瞬間に「何か違う」と感じさせる存在感は、確かにあった。

ロカビリーとスキッフル。

この二つの音楽は、後にサイケデリックやインド音楽へと向かうジョージ・ハリスンの出発点であり、同時に、“弾きすぎない美学”の原型でもあった。

次の章では、そんな彼のギター観を形作った、影響を受けたギタリストたちを、特にカール・パーキンスを軸に深掘りしていく。

影響を受けたギタリストたち|ロカビリーが刻んだ原点

ジョージ・ハリスンのギターを語るうえで、最初に立ち戻るべき場所ははっきりしている。

ブルースでも、ジャズでもない。ロカビリーだ。

ビートルズ以前、そしてビートルズの中にいてさえ、ジョージの指先には一貫してロカビリーの感覚が流れていた。その中心にいた存在が、カール・パーキンス である。

カール・パーキンスのギターは、速さや派手さとは無縁だ。

代わりにあるのは、リズムと単音フレーズが噛み合った“歌うギター”。イントロで曲の顔を作り、ボーカルが始まれば一歩引く。この構造を、ジョージは若い頃から徹底的に身体で覚え込んでいった。

彼はパーキンスのフレーズを、コピーするだけで満足しなかった。

「なぜ、ここでこの音なのか」

「なぜ、歌の邪魔をしないのか」

そんな問いを、無意識のうちに繰り返していたように見える。

同時に影響を受けたのが、チェット・アトキンスだ。

カントリーとポップスをつなぐ洗練された指弾き。コードの中で音を動かす発想。これらは後に、ジョージがビートルズ楽曲で見せる和声感覚の鋭さにつながっていく。

そして、忘れてはならないのがバディ・ホリー。

ストラトキャスターを抱え、歌いながらギターを弾く姿。派手なソロよりも、曲全体のまとまりを優先する姿勢。その立ち位置は、後年のジョージ自身と重なる部分が多い。

ここで少し面白い対比が生まれる。

同じ時代、同じイギリスでギターにのめり込んでいった若者の中に、後に“ブルースの伝道師”と呼ばれる人物がいた。エリック・クラプトン だ。

クラプトンがブルースを通して感情をギターで爆発させる方向へ進んだのに対し、ジョージ・ハリスンはロカビリーを通して、感情を整理し、抑制する方向へ進んでいった。

同じギターという楽器を手にしながら、選んだ道はほぼ正反対だったとも言える。

この違いは偶然ではない。

ジョージは最初から、ギターを「語るための道具」ではなく、「歌を支える装置」として捉えていた。だからこそ、後年クラプトンと交差したとき、その対比はより鮮明に浮かび上がることになる。

ロカビリーは、ジョージ・ハリスンにとって単なる“通過点”ではなかった。

それは、生涯手放すことのないギターの思想そのものだった。

次の章では、その思想がもっとも分かりやすく表面化した、

クラプトンとの関係性と、あの有名な楽曲の裏側を掘り下げていく。

エリック・クラプトンとの関係性|友情と緊張のあいだ

ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンの関係は、単なる「有名ギタリスト同士の交流」ではない。

そこには、友情と尊敬、そして少しの緊張が同時に存在していた。

ふたりが親しくなったのは1960年代後半。

クラプトンがブルースギターの最前線を突き進み、名声と評価を一身に集めていた頃だ。一方のジョージは、ビートルズという巨大なバンドの中で、作曲面でもギター面でも、どこか“抑えられた立場”にいた。

有名なのが、「While My Guitar Gently Weeps」での逸話だ。

ジョージはこの曲をビートルズに持ち込んだものの、当初、他のメンバーの反応は決して良いものではなかったと言われている。そこで彼は、あえてバンド外の人間──クラプトンをスタジオに招くという選択をする。

これは、かなり異例だ。

ビートルズは基本的に“内輪”で完結するバンドだった。そこへ外部のギタリスト、それも当時イギリス最高峰と言われていたクラプトンを呼ぶ。

この行動には、ジョージの静かな覚悟が滲んでいる。

注目すべきなのは、クラプトンに求めた役割だ。

速弾きでも、技巧の誇示でもない。

ジョージが欲しかったのは、感情を露骨に語るギターの声だった。

クラプトンのソロは確かに雄弁だ。

だが、それは曲を支配するものではなく、ジョージの楽曲が持つ内省的な空気を、むしろ際立たせる方向に働いている。ここに、ふたりの関係性のバランスがはっきり見える。

興味深いのは、この共演が「ジョージの敗北」ではない点だ。

むしろ逆で、“弾かないことで曲を完成させる”というジョージの美学が、最もはっきり可視化された瞬間だったとも言える。

クラプトンは、感情を前に出すギタリストだ。

ブルースを通して、自分自身をさらけ出す。

一方、ジョージは感情を整理し、削ぎ落とし、必要な場所にだけ置く。

同じギターという楽器を使いながら、アプローチはまるで違う。

だからこそ、この二人は強く引き合い、同時に一定の距離を保ち続けた。

後年、私生活も含めて複雑な関係になっていくことを思えば、この時点ですでに、その兆しはあったのかもしれない。

だが少なくとも音楽においては、ふたりは対立していない。補完し合っていた。

ギタリストとしてのジョージ・ハリスン|弾きすぎないという選択

ジョージ・ハリスンのギターは、ひとことで言えば「主張しない」。

けれどそれは、消極的という意味ではない。むしろ逆で、どこで鳴らし、どこで鳴らさないかを、誰よりも意識していたギタリストだった。

ビートルズの楽曲を聴き直すと、彼のギターは不思議な位置にある。

ソロらしいソロは短い。フレーズも最小限。

それでも、曲が始まった瞬間や、サビに入る直前、あるいはボーカルの裏で、「ここしかない」という場所にだけ、確実に音が置かれている。

これは偶然ではない。

ジョージは、ギターを“語る楽器”ではなく、“構造を支える部品”として扱っていた。

リズムとメロディのあいだ。

ボーカルとリズム隊の隙間。

そこに、短いフレーズや単音リフを差し込む。

ロカビリー由来の単音フレーズ、カントリー的な和声感覚、後年加わるスライドギター。

それらを派手に並べることはしない。必要な分だけ、必要な位置に置く。

この姿勢は、いわゆる“ギターヒーロー”的な価値観とは真逆だ。

速さで圧倒しない。

音数で勝負しない。

テクニックを前に出さない。

だからこそ、彼のギターは「気づいたら無いと成立しない存在」になる。

ビートルズ後期になるにつれ、この美学はさらに研ぎ澄まされていく。

ジョージはインド音楽やスピリチュアルな思想に傾倒し、音楽そのものを“自己主張の場”ではなく、“場を整える行為”として捉えるようになっていった。

その結果生まれたのが、スライドギターだ。

泣き叫ぶでもなく、技巧を誇示するでもない。

ただ、人の声に最も近い形で、感情をなぞる音。

ここでも彼は、弾きすぎない。

長く伸ばした音の、わずかな揺れ。

余韻が消える、その直前までを大切にする。

面白いのは、この姿勢が、後年多くのギタリストに影響を与えている点だ。

「速く弾けるか」ではなく、

「この曲にギターは必要か」

「必要なら、どこに置くべきか」

そう考えるギタリストたちは、無意識のうちに、ジョージ・ハリスンの思想を受け継いでいる。

彼は革命を起こしたわけではない。

叫びもしない。

ただ静かに、ギターの役割そのものを書き換えていった。

だからこそ、ジョージ・ハリスンは“静かな革命家”なのだ。

使用ギターと機材|音で語るための選択

ジョージ・ハリスンの機材遍歴を追っていくと、ある共通点に気づく。

それは、「一番すごい音」「一番目立つ音」を選んでいない、ということだ。

彼が探していたのは常に、曲の中でちょうどいい位置に収まる音だった。

初期の象徴とも言えるグレッチは、その考え方を最も素直に体現している。

グレッチ特有の少し甘く、角の取れたトーンは、ロカビリーの単音リフにぴったり合う。歪ませても暴れすぎず、クリーンでも硬くなりすぎない。ジョージにとってこれは、「自分が前に出るための音」ではなく、歌の後ろに自然に溶け込む音だった。

面白いのは、彼がこの時点ですでに“弾きすぎない前提”でギターを選んでいることだ。

速弾きが映えるギターでも、派手なサステインを誇るギターでもない。むしろ、音の立ち上がりが明確で、余韻が整理されていることのほうが重要だった。

次に重要なのが、リッケンバッカーの12弦ギターだ。

これは単なる「特徴的な音色」というより、アレンジの一部として機能する楽器だった。12弦特有の倍音は、コードを鳴らした瞬間に楽曲の輪郭をはっきりさせる。その一方で、鳴らしすぎると一気にうるさくなる危険もある。

ジョージは、この危うさをよく理解していた。

だから12弦は、イントロやフレーズの入口だけに使う。

ずっと鳴らし続けない。

一瞬だけ光を差し込んで、すぐに引く。

この「引き際の美学」は、のちの彼のすべての機材選びに共通する感覚だ。

中期以降に使用が増えるフェンダー・ストラトキャスターも同様だ。

ストラトと聞くと、どうしてもエリック・クラプトンのようなブルージーで前に出るイメージが強い。だがジョージのストラトは、真逆の使われ方をしている。

音の輪郭がはっきりしていて、アンサンブルの中で迷子にならない。

それでいて、弾き手が主張しすぎない。

ジョージにとってストラトは、「感情を爆発させるための武器」ではなく、正確に音を配置するための定規のような存在だった。

アンプやエフェクトについて、彼が多くを語らなかったのも象徴的だ。

音作りの細部よりも、音楽全体の流れ。

どの機材を使うかより、この曲にギターは必要か、必要ならどれくらいか。

その問いのほうが、彼にとっては遥かに重要だった。

そして後年、ジョージのギター表現を決定づけたのがスライドギターだ。

スライドは、速さも正確さも、ある意味では曖昧になる奏法だ。だが、その曖昧さこそが、彼の音楽観と強く結びついた。

音と音のあいだを、強引に埋めない。

完璧なピッチより、揺れを選ぶ。

感情を直接叫ばず、輪郭だけをなぞるように音を置く。

この奏法によって、ジョージのギターはますます“歌に近い存在”になっていく。

歌うでもなく、語るでもなく、ただ寄り添う。

結果として、彼の機材はどれも派手ではない。

だが、どれも「いなくなると困る音」を出している。

ジョージ・ハリスンにとって機材とは、自己主張のための道具ではなかった。

音楽の居場所を整えるための手段。

だからこそ、彼のギターは何十年経っても、古びない。

セッションワークと外部参加|ロカビリーへの回帰と静かな交流

ジョージ・ハリスンは、自分が主役になる場面よりも、誰かの音楽を支える立場にいるときのほうが、自然体だった。

その感覚は、ビートルズ解散後のセッションワークや外部参加を見ていくと、よりはっきりと浮かび上がってくる。

象徴的なのが、カール・パーキンス との共演だ。

これは「憧れのギタリストと共演した」という単なるファン心理ではない。ジョージにとってパーキンスは、ギター以前に音楽との向き合い方そのものを教えてくれた存在だった。

セッションでのジョージは、決して前に出ない。

オリジネイターであるパーキンスの歌とギターを尊重し、その隙間を埋めるように、最小限のフレーズを添える。ここでも彼は弾きすぎない。

だが、不思議とその場の空気は引き締まる。ロカビリーの素朴さと、長年音楽に向き合ってきた者同士の敬意が、静かに共有されている。

同じ感覚は、ボブ・ディラン との関係にも通じる。

ディランの楽曲において、ギターは主役ではない。言葉と空気が中心にある。ジョージはそこでも、音数を増やさない。ただ、必要な場所にだけ音を置く。その姿勢は、ディランの音楽観と非常に相性が良かった。

また、エリック・クラプトンを軸にした人脈の中で、ジョージは多くのセッションに顔を出している。

デラニー&ボニー との活動では、熱量の高いサザンロックやソウルの中に、あえて控えめなギターを差し込む。そのコントラストが、バンド全体のグルーヴを安定させていた。

忘れてはならないのが、バッドフィンガー への関与だ。

ジョージはプロデューサー的な立場で彼らを支えつつ、必要に応じてギターを添える。ここでも主役を奪わない。若いバンドが前に出るための“余白”を守る。それは、かつて自分がビートルズの中で感じていた立場を、よく理解していたからかもしれない。

これらのセッションに共通しているのは、ジョージが常に音楽の中心を見失っていないことだ。

自分がどれくらい弾くべきか。

どこで引くべきか。

その判断を、彼は直感的に、しかも正確に行っていた。

結果として、ジョージ・ハリスンの名前は、派手なセッション・ギタリストとして語られることは少ない。

だが、関わった音楽を静かに底上げする存在として、確実に痕跡を残している。

The Traveling Wilburys|主役にならなかった男が、最も自然だった場所

The Traveling Wilburys は、いわゆる“スーパーバンド”として語られることが多い。

だがこのプロジェクトを、単なるスターの寄せ集めとして見てしまうと、ジョージ・ハリスンの本当の役割は見えてこない。

このバンドに集まったのは、

ボブ・ディラン、

トム・ペティ、

ロイ・オービソン、

ジェフ・リン。

全員がすでに“主役をやり切った”人たちだった。

だから、ここには競争がない。

誰が一番前に出るか、誰の曲が中心か。

そういう争いそのものが、最初から存在しなかった。

その空気の中で、ジョージ・ハリスンは驚くほど自然だった。

ビートルズでは、常に強烈な作曲家と並び立ち、

クラプトンとの関係では、ギターという楽器の立ち位置の違いが際立った。

だが Wilburys では違う。

誰も“前に出ようとしない”場所で、彼の感覚はそのまま機能した。

ジョージはここでも、主役にならない。

ギターソロで空気を変えることもしない。

だが、曲の骨格──コード進行の流れ、リズムの置き方、間の取り方──

その中心に、必ず彼の感覚がある。

Wilburys の楽曲を注意深く聴くと分かる。

ジョージのギターは、目立たないが消えない。

歌を押し上げもせず、引きずりもしない。

音楽が“気持ちよく進む方向”だけを指し示している。

ここにきて、彼がずっと続けてきた姿勢が、

欠点ではなく“強み”として完全に反転する。

・弾きすぎない

・主張しすぎない

・曲全体を優先する

ビートルズでは抑制と見なされ、

セッションでは裏方と見なされがちだったその姿勢が、

Wilburys では「まとめ役」「潤滑剤」「音楽的バランサー」として機能する。

言い換えれば、

**The Traveling Wilburys は、ジョージ・ハリスンが“無理をしなくてよかった場所”**だった。

若い頃のロカビリー感覚。

ビートルズで身につけた抑制。

スライドギターで獲得した声に近い表現。

それらがすべて溶け合い、

「こう弾くべきだ」と考えなくても、

ただそこにいるだけで音楽が整う。

The Traveling Wilburys は、

ジョージ・ハリスンがギタリストとして辿り着いた、

ひとつの完成形だった。

後世に与えた影響|“弾かない美学”が残したもの

ジョージ・ハリスンが後世に与えた影響は、数字では測れない。

コピーされやすい速弾きでも、派手な奏法でもないからだ。

だが、ギターを続けてきた人ほど、ある段階で必ず彼の存在に立ち戻る。

それは、「弾けるようになったあと」に訪れる影響だ。

若い頃、多くのギタリストは音数を増やしたくなる。

速く、強く、前へ。

だが、あるところまで来ると、必ず壁にぶつかる。

「これ以上、何を足せばいいのかわからない」という感覚だ。

そのとき、ジョージ・ハリスンのギターが効いてくる。

例えば、デヴィッド・ギルモア。

彼のギターもまた、速さではなく“間”で語る。長いサステイン、わずかなビブラート、感情を押し付けないフレーズ。ジョージのスライド奏法が提示した「音を伸ばすことで語る」という発想は、確実にその文脈にある。

あるいは、マーク・ノップラー。

彼のプレイもまた、饒舌ではない。リズムとメロディのあいだを縫うようなギター。歌を押しのけない立ち位置。ここにも、ギターは歌の隣にいるべきだという思想が見える。

重要なのは、彼らが「ジョージ・ハリスンをコピーした」わけではない点だ。

コピーされているのはフレーズではなく、姿勢だ。

・全部弾かなくていい

・目立たなくていい

・曲が成立すればそれでいい

この考え方は、ギターという楽器の“役割”そのものを広げた。

それまでのロックギターは、

「誰が一番うまいか」

「誰が一番速いか」

という競争の中にあった。

ジョージ・ハリスンは、そこに別の価値基準を持ち込んだ。

**「一番、音楽的かどうか」**という基準だ。

その影響は、プロのギタリストだけに留まらない。

バンドでリードを任されていない人。

歌いながらギターを弾く人。

あるいは、年を重ねて「もう弾き倒すのは疲れた」と感じ始めた人。

そういうギタリストたちにとって、ジョージ・ハリスンは、

「こういう在り方でもいいんだ」と教えてくれる存在になる。

静かで、控えめで、前に出ない。

それでも、音楽から消えない。

ジョージ・ハリスンが残した最大の影響は、

ギターは目立たなくても、深く残れるという事実そのものだった。

まとめ|ジョージ・ハリスンはなぜ“静かな革命家”なのか

ジョージ・ハリスンは、ギターで世界を驚かせたわけではない。

少なくとも、「速さ」や「派手さ」という意味では、そうではない。

それでも彼は、ロックの歴史に確かな変化を残した。

ギターは主役でなくてもいい。

全部を埋めなくていい。

目立たなくても、音楽は深くなる。

その考え方を、理屈ではなく実際の音で示し続けた。

ロカビリーから始まり、ビートルズの中で抑制を覚え、スライドギターで感情の輪郭をなぞり、セッションでは他人の音楽にそっと寄り添う。どの場面でも、彼は一貫していた。

「自分が何を弾くか」よりも、

「今、この曲に何が必要か」。

この問いを、誰よりも真剣に考えていたギタリストだった。

派手に前へ出る革命ではない。

誰かを打ち負かす革命でもない。

価値基準そのものを、静かにずらしていく革命。

だからジョージ・ハリスンは、“静かな革命家”なのだと思う。

もしあなたが、

速く弾けるようになったあとで、

音数を減らす勇気を探しているなら、

もう一度、彼のギターを聴いてみてほしい。

そこには、弾かないことで成立する音楽が、確かに鳴っている。