ロカビリーのギタリストと聞くと、

まず思い浮かぶのはスラップバックのエコー、荒々しいピッキング、そして勢い任せのソロかもしれないよね。速く弾くこと、派手に暴れること、そういうイメージが強いジャンルだと思う。

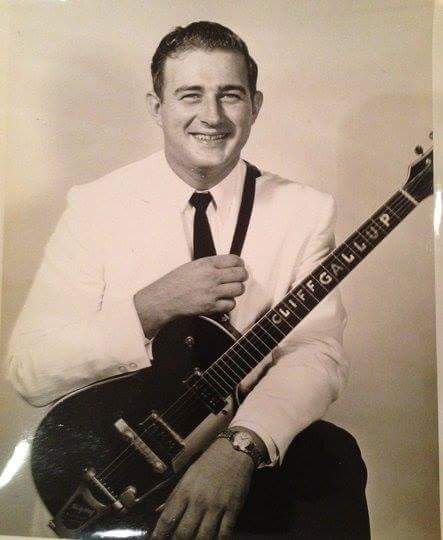

でも、クリフ・ギャラップは少し違う。

初めて彼のプレイを聴いたとき、どこか品があるな、と感じた。跳ねているのに荒れていない。単音なのに、薄くない。音数が多いわけでもないのに、妙に満足感がある。その正体が分からないまま、ただ「かっこいい」と思った。

そして実際にコピーしてみると、さらに混乱する。速いわけじゃない。難解なことをしているようにも見えない。なのに、弾いてみると妙に引っかかる。音の選び方が普通じゃない。コード進行をちゃんと理解していないと成立しないフレーズが、何気ない顔で置かれている。

特に “Hold Me, Hug Me, Rock Me”。キーEで3-2-0と降りるところを、さらっと2-1-0にしてしまうあの感覚。半音ずれただけなのに、空気が一瞬で変わる。濁らない。汚れない。それでいて、刺さる。あの瞬間に、クリフの“知性”を感じる。

この人は、速さで語るギタリストじゃない。

音の置き方で語る人だ。

この記事では、生い立ちや短いキャリアの事実を丁寧に押さえながら、彼の音の構造を解いていく。誰に影響を受けたかという推測ではなく、実際に鳴っている音そのものから、クリフ・ギャラップの美学を探していく。

ジャズの香りをまとったロカビリー。

そこにある知性と余白を、少しだけ、言葉にしてみたい。

バージニアに生まれた静かなギタリスト

クリフ・ギャラップは1930年、アメリカ・バージニア州ノーフォークに生まれた。後にロカビリーの歴史に名を刻むことになるけれど、出発点は決して“ロックの英雄”ではなかった。むしろ地元密着型のプレイヤー、現場叩き上げのギタリストという印象のほうが近い。

若い頃からギターを弾き、地元のバンドやセッションで腕を磨いていったと言われている。ただし、誰に正式に師事したのか、特定の“師匠”の記録は残っていない。少なくとも、はっきりとした師弟関係を示す資料は見当たらない。

ここが面白いところだ。

特定のギタリストのコピーから始まった、という物語はない。

「私は○○の影響を受けた」と本人が語った明確な証言もほとんど残っていない。

それなのに、あのコード感覚、あの和声処理、あの半音の選び方。

ジャズの匂いがする。

ただし、それを「誰々の影響だ」と断定するのは違う。むしろ当時のアメリカ音楽環境そのものが、自然に彼の中で混ざっていた、と考えるほうが現実に近い。カントリーも、スウィングも、ジャズも、ラジオをつければ全部流れてくる時代だった。

クリフは、その全部を“勉強した”というより、吸い込んでいった人なのかもしれない。

10代の頃から地元で演奏活動を行い、職業的ミュージシャンとしての基礎を固める。セッションで求められるのは派手さではなく、対応力だ。コードが変わった瞬間に、外さずに、美しく着地する力。その訓練が、後のフレーズの品格につながっていく。

後年のプレイを聴くと分かる。

彼のギターは“若気の勢い”で鳴っていない。

ちゃんと音楽の中にいる。

だからこそ、ロカビリーの爆発の中に放り込まれても、荒れなかった。

跳ねているのに、乱れない。

速くないのに、緩くない。

クリフ・ギャラップは、突然現れた天才というより、地道に現場で培われた音楽家だった。その静かな積み重ねが、わずか一年の活動で強烈な存在感を放つ土台になっていた。

ここから、彼はロカビリーの中心へと歩いていくことになる。

ジーン・ヴィンセントとの出会い、そしてブルーキャップスへ

1950年代半ば、アメリカではロックンロールのうねりが一気に広がり始めていた。エルヴィスが火をつけ、南部ではロカビリーという言葉が生まれ、若いミュージシャンたちが次々に現れてくる。そんな時代の空気の中で、クリフ・ギャラップは地元バージニアで活動を続けていた。

転機は、若きシンガーである ジーン・ヴィンセント との出会いだった。

ヴィンセントの荒々しくも甘さを含んだ歌声。その背後で鳴るギターが必要だった。勢いだけでなく、支えられるギタリストが。そこで選ばれたのが、クリフだったと言われている。

この組み合わせは、偶然でありながら必然だったように思える。

ヴィンセントは感情で歌う人だ。

対してクリフは、感情を“整理して置く”タイプだ。

爆発するボーカルと、構造を知るギター。

このバランスが、のちにブルーキャップスのサウンドを決定づけることになる。

1956年、ブルーキャップスはレコーディングを開始する。そして誕生するのが Bluejean Bop! だ。ロカビリー史の中でも特異な位置を占めるアルバム。その核にいるのが、間違いなくクリフ・ギャラップだった。

面白いのは、クリフが“ロックのスターになろう”という温度ではなかった点だ。少なくとも記録を見る限り、彼は派手な自己主張をするタイプではない。目立とうとも、暴れようともしない。あくまで音楽の中にいる。

それでも、ソロが始まれば空気は変わる。

ロカビリーというジャンルが勢いで語られることが多い中で、クリフのギターはどこか冷静だ。跳ねているのに品がある。攻めているのに荒れていない。その独特の質感が、ブルーキャップスを単なるロックンロールバンドではなく、“音楽的に洗練されたロカビリー”へと押し上げた。

ただし、この蜜月は長くは続かない。

活動期間はわずか一年ほど。爆発的な瞬間を残しながら、クリフはバンドを去ることになる。だが、その短さこそが、彼の存在を伝説的にしている。

一瞬だけ現れ、強烈な足跡を残す。

まるで、余白を残すフレーズのように。

ここから、いよいよ音の核心に入っていく。

『Bluejean Bop!』とわずか一年の革命

1956年に発表された Bluejean Bop! は、ロカビリー史において特異な輝きを放つ一枚だ。活動期間は長くない。録音数も決して膨大ではない。それなのに、このアルバムを聴くと、明らかに“何かが違う”と感じる瞬間がある。それが、クリフ・ギャラップのギターだ。

■ ロカビリーの中にある冷静さ

当時のロカビリーは、勢いと若さが前面に出る音楽だった。荒々しいピッキング、強めのスラップバック、感情をそのまま叩きつけるようなソロ。それが普通だ。でもクリフは違う。跳ねているのに荒れていない。ソロが始まっても、暴れない。むしろ一音ずつを丁寧に置いていく。その冷静さが、バンド全体のサウンドに立体感を生んでいる。

スコッティムーアとの違いについて

スコッティムーアはエルビスのバックでロカビリーギターを弾いているが、彼との比較をすると対照的であり、似た部分もあり。とても興味深い。

一つは、バッキング。

ボーカルの後ろで演奏しているギター。

スコッティはベースラインや、ギャロッピングが主流で、単音ソロ的なものはほとんどない。

しかしクリフはどうだろう。

弾きまくっているじゃないか!

イヤホンやヘッドホンでよく聴いてみてほしい!

ボーカルの後ろで単音ソロを弾いている。

そして絶妙なアーミング! なんでも演奏中、アームに指をかけたまま演奏していたとか・・・

あの波のような揺らぎが最高だ!

しかしヘッドホンで何度聞いてもよく聞こえない音がある。

これがまた彼にロマンを感じてしまう一つの要因だろう。

彼はギャロッピンギターも伴奏としても弾くいている。

もちろん間奏でもギャロップもしている。

■ “Hold Me, Hug Me, Rock Me”に現れる異質さ

クリフ・ギャラップの凄さを語るなら、

“Hold Me, Hug Me, Rock Me”の最初のギター間奏は外せない。

キーはE。

普通に考えれば、Eブルース的な動きで、3フレット → 2フレット → 0フレットのプリング。

あの王道の響きで進むのが自然だ。

でもクリフは、そこで半音ずらす。

2フレット → 1フレット → 0フレット。

これをさらっと入れてくる。

たった半音。理屈でいえば、それだけ。

でも、実際に弾いてみると分かる。あれは「偶然」では出ない。

あの1フレットの音は、ブルースの定型から一瞬だけ外れて、しかしコードからは外れない。

濁らない。汚れない。それでいて、ぞくっとする。

ここがジャズの匂いだろうか。

でなぞっている人は、あれを選ばない。

ポジションの癖で弾いている人も、あれを選ばない。

コードの中の“色気のある音”を知っている人だけが、あそこに指を置く。

しかも、さらっとだ。

「見てくれ、俺は変化球を投げるぞ」とは言わない。一瞬だけ空気を歪ませて、すぐ戻る。

このセンスは破壊力がある。

速いわけじゃない。難しいわけでもない。

でも、コピーしていて一番手が止まるのはそこだ。

「なんでそこ?」

「なんでその音で気持ちいい?」

そして弾けるようになると気づく。

あの半音のズレが、

曲全体の品格を一段上に引き上げていることに。

クリフは“外す”ことで目立とうとしていない。

和声の中にある、一番美しいズレを選んでいる。

これが彼の知性だ。

“Up a Lazy River”とジャズの文法

“Up a Lazy River”のギターソロは、テクニック的に見ればそこまで難解ではない。超高速フレーズが並んでいるわけでもないし、指板を縦横無尽に走り回るわけでもない。むしろ運指だけを見れば、落ち着いてコピーできる範囲に収まっている。

でも、ここで一度立ち止まって考えてみてほしい。

これを、思いつけるだろうか。

アドリブでなくてもいい。事前に考えたソロだったとしてもいい。あの進行の上で、あの音選びを自然に組み立てられるか。ルートに頼らず、安易なブルースボックスにも閉じず、和声の流れに沿って淡々と歩いていくあの感覚。

個人的には、あれはかなりアドリブ性が高いのではないかと感じている。もちろん確証はない。だが、フレーズの呼吸や、少し前のめりになる瞬間、そしてコードチェンジに対する即応の仕方を聴いていると、譜面に固定されたものというより“その場で音楽と対話している”印象が強い。

そして、あの途中のテンポ感。

一瞬、ぐっと前に出る。軽く加速するようなニュアンスがある。大げさではない。ほんのわずかだ。でも聴き手の体感は確実に持っていかれる。

あれはいったい、誰が考えたんだ。

誇示ではない。速さで圧倒しようとしているわけでもない。ただ、流れの中で自然にテンポのエネルギーを変えている。その一瞬の推進力が、ソロ全体を引き締める。

ジャズの文法とは、単にコードトーンをなぞることではない。和声の上で呼吸を変え、エネルギーを調整し、曲の中に波を作ることだ。クリフはそれを、ロカビリーの文脈でやっている。

だからかっこいい。

難しいからではない。

理屈を超えているからでもない。

“考えられない”わけではない。だが、“考えつけない”。

ここに、クリフ・ギャラップの知性がある。

一年で歴史に残った理由

活動は短い。しかしその短さが、逆に音の純度を高めている。長く消費されなかったからこそ、鮮度が落ちない。派手な変遷もない。あの時期のあの音が、そのまま残っている。量ではなく質で語られる理由はそこにある。クリフ・ギャラップは、たくさんの録音で歴史を作ったのではない。一瞬の集中で、輪郭を刻んだ。

この一枚に宿る知性と余白。それが、今も耳に残る理由だ。

ショートディレイという余白の設計

クリフ・ギャラップの音を語るとき、フレーズと同じくらい重要なのが“空間”だ。ただのスラップバックではない。あの独特のショートディレイが、彼の単音を立体化している。

■ 長くない、だから濁らない

ロカビリーといえば強めのスラップバックエコーを思い浮かべるけれど、クリフの残響はそこまで長くない。音の後ろに、ほんの少し影のように寄り添う程度。伸ばしすぎないから、フレーズがぼやけない。半音のズレも、和声のニュアンスも、そのままの輪郭で届く。

単音を“厚く”する仕組み

彼のプレイは、コードストロークで埋め尽くすタイプではない。単音で押していく。それでも薄くならないのは、ショートディレイが音の後ろにもう一層の気配を作っているからだ。2-1-0のプリングで一瞬生まれる緊張感も、残響があることで空間に広がり、音が浮き上がる。まるで一瞬だけ和音が鳴ったような感覚すら生む。

余白を恐れないギタリスト

音数を増やせば安心できる。でもクリフは、音を“置いて”、次の瞬間まで待てる人だ。そこにディレイがあるから、空白が空白のままにならない。余白を設計できるギタリストは多くない。速くなくても、派手でなくても成立する理由は、ここにある。

技術ではなく美意識

これは単なる機材の問題ではない。エコーチェンバーやアンプのセッティングだけで再現できるものではない。どう鳴らしたいか、どう響かせたいか。その美意識があってこそ、あの短い残響は意味を持つ。単音に品があるのも、和声を外さないのも、この“設計”が前提にある。

クリフ・ギャラップは、速さや勢いで語るギタリストではない。音の後ろにある空間まで含めて、ひとつの楽器として扱っていた。だからこそ、あの音は今も色褪せない。

なぜ彼は去ったのか ― 家族という選択

ブルーキャップスでの活動は、決して長くなかった。わずか一年ほどの期間で、クリフ・ギャラップはバンドを離れる。ロカビリーが加熱し、若いミュージシャンたちが一気にスターへ駆け上がっていく時代に、その中心から降りたのだ。

理由は、野心の欠如でも、才能の枯渇でもない。彼はすでに結婚しており、家庭を持っていた。ツアー中心の生活、先の見えない音楽業界の不安定さ。その中で、家族との生活を優先する選択をしたとされている。

派手な決別劇があったわけではない。ただ、自分の人生の重心をどこに置くかという判断だった。

ここが、クリフらしい。

もし彼が名声を追い続けていたら、録音はもっと増えただろう。テクニックもさらに進化していたかもしれない。だが同時に、あの静けさや余白はどうなっていただろうか。音に滲む落ち着きは、生活の基盤があってこそ成立していたのではないか、とも思える。

彼はロックンロールの象徴になろうとした人ではない。むしろ、生活の中に音楽があった人だ。ブルーキャップス離脱後も地元を中心に演奏活動は続けるが、爆発的な表舞台には戻らなかった。それでも、あの一年の録音は消えなかった。

一瞬だけ現れ、強烈な輪郭を残して静かに去る。まるでフレーズの最後に置かれた一音のように。

クリフ・ギャラップの“短さ”は、弱さではない。選択の結果だ。そしてその選択が、結果として彼の音を純粋なまま保存したのかもしれない。

使用機材と音の設計思想

クリフ・ギャラップの音を語るとき、機材の話は避けて通れない。ただし大事なのは「何を使ったか」より、「どう鳴らしたか」だ。

Gretsch Duo Jetという選択

クリフの代表的な使用ギターとして知られるのが Gretsch Duo Jet。ソリッドボディでありながら、どこか箱鳴り感のある音。硬すぎず、柔らかすぎない。単音で弾いたときに芯があり、それでいて角が立たない。このギターのキャラクターは、彼の“品のある単音”と相性がよかった。

ビグスビーを装着し、軽く揺らすニュアンスもまた、荒々しくならない理由のひとつだ。過剰に使わない。あくまで表情付け程度。この抑制が、あの知的な雰囲気につながる。

Fenderアンプとエコーチェンバー

アンプは当時主流だったFender系。クリーン基調で、歪ませすぎない。重要なのは、録音時に加えられたショートディレイだ。スタジオのエコーチェンバーによる短い残響が、単音をほんの少し立体化する。

ロカビリーの象徴ともいえる強烈なスラップバックではない。ほんのわずかな遅延。それが音の後ろに薄い影を作り、フレーズを厚くする。だから音数が少なくても物足りなさがない。2-1-0の半音プリングも、その余韻があることで立体的に響く。

機材よりも“鳴らし方”

正直に言えば、同じ機材を揃えても、あの空気は簡単には出ない。問題はピッキングの強弱、音の長さ、そして待つ勇気だ。音を出し続けない。余白を恐れない。その前提があってこそ、ショートディレイは効果を持つ。

クリフは機材で魔法をかけたのではない。音の設計図を持っていた。その設計思想が、ギター、アンプ、スタジオ環境と結びつき、あの質感を生んだ。

速く弾かなくても成立する。強く歪ませなくても印象に残る。

その理由は、機材の豪華さではなく、美意識の明確さにある。

クリフ・ギャラップのディスコグラフィー

クリフ・ギャラップは、長いキャリアの中で大量のアルバムを残したタイプのギタリストではない。むしろ、その録音の少なさこそが特徴だ。だが、だからといって存在感が薄いわけではない。むしろ逆だ。限られた記録が、異様な密度で語られている。

ブルーキャップス期

最も重要なのは、ジーン・ヴィンセント&ブルーキャップス名義での録音群だ。

- Gene Vincent and the Blue Caps(1956)

- Bluejean Bop!(1956)

これらの作品が、事実上クリフの“歴史的瞬間”を刻んでいる。“Hold Me, Hug Me, Rock Me”や“Up a Lazy River”など、彼の個性が色濃く出ている楽曲はこの時期の録音だ。活動期間はわずかだが、ロカビリー史の中心に位置づけられる音がここにある。

離脱後の活動

ブルーキャップスを離れた後、クリフは表舞台のスターとして活動することはなかった。しかし地元を中心に演奏活動を続け、後年にはインストゥルメンタル作品も録音している。代表的なのが1980年代以降にリリースされたソロ録音だ。若き日の荒々しさよりも、落ち着いたギタリストとしての一面が垣間見える。

ただし、歴史的影響という意味では、1956年前後の録音群が圧倒的に重要であることは間違いない。

量ではなく、輪郭

クリフのディスコグラフィーはコンパクトだ。だが、その限られた録音が何十年も語られ続けている。大量の作品で評価を積み上げたわけではない。一瞬の集中で、明確な輪郭を刻んだ。それが、彼の特異さだ。

たとえ数枚でも、強烈な“型”を残せば、歴史に残る。

クリフ・ギャラップのディスコグラフィーは、その証明でもある。

影響を受けたのではなく、影響を残した側へ

クリフ・ギャラップについて調べていくと、「誰に影響を受けたのか?」という問いに明確な答えは出てこない。師匠の記録もなく、特定のギタリストを名指しして語った証言もほとんど残っていない。だが逆に、「誰が彼から影響を受けたのか?」という問いには、はっきりとした名前が挙がる。

まず外せないのが ブライアン・セッツァー だ。セッツァーは公然とクリフへの敬意を語り、そのフレージングや音作りから直接的な影響を受けていることを示している。単音主体の品格あるライン、コード感を感じさせるアプローチ、そしてショートディレイの使い方。ネオロカビリーの中心にいたセッツァーの音の奥には、明らかにクリフの影がある。

さらに、ジェフ・ベック もクリフを高く評価していたことで知られる。ベックの多様なスタイルの中でも、初期ロカビリーやロックンロールへの接近を見れば、クリフの存在は無視できない。速さではなくニュアンスで語るギタリストたちは、彼の静かな強度に惹かれてきた。

重要なのは、テクニックの模倣ではないという点だ。クリフの影響は「速く弾く」ことではなく、「どう音を選ぶか」という美意識にある。コードトーンを意識したラインの置き方、余白を活かす間の取り方、そして過剰に主張しない空間処理。これらは派手ではないが、後続のギタリストたちの中で確実に受け継がれている。

ロカビリーの歴史は、爆発的なスターたちの名で語られがちだ。しかし、その裏で“設計図”を作った人物もいる。クリフ・ギャラップはまさにその一人だ。明確な弟子を持ったわけではない。だが、彼の音は確実に次の世代へと渡っている。

影響を受けた人が誰か分からなくてもいい。

残した影がこれだけはっきりしているのだから。

速くない。だが、永遠に刺さる。

クリフ・ギャラップを語るとき、「速い」という言葉はあまり意味を持たない。派手に指板を駆け上がるわけでもない。音数で圧倒するタイプでもない。それなのに、聴き終わったあと、妙に残る。

理由はシンプルだ。

音を“選んでいる”からだ。

“Hold Me, Hug Me, Rock Me”の2-1-0のプリング。そのたった半音の選択に、彼の知性がある。無理に外していない。理屈で説明しなくても、和声の中に収まっている。それでいて、空気を変える。

“Up a Lazy River”で見せるコード感覚。単音なのに和音が見えるフレーズ。スケールではなく、進行に沿った歩き方。その自然さが、ロカビリーにジャズの香りをまとわせる。

そしてショートディレイ。過剰に伸ばさず、音の後ろにわずかな余白を置く。その設計があるから、音は痩せない。余白が空白にならない。

クリフ・ギャラップは、爆発型のギタリストではなかった。だが、美意識は明確だった。音楽の中にちゃんと立ち、音を整理し、必要な分だけを置いていく。その姿勢が、わずか一年の録音を何十年も生かし続けている。

影響を受けた人が誰だったかは、はっきりしない。けれど、影響を受けた人の名前は、いくつも挙げられる。それが答えだ。

速くない。

派手でもない。

だが、永遠に刺さる。

ジャズの香りをまとうロカビリー。その静かな知性は、今も確かに鳴っている。

そしておそらく、コピーした人だけが気づく。

「あの半音は、偶然じゃない」と。